「ネタのタネ」営業企画ご担当者様へお役立ちメルマガ (配信日:2025年4月23日)

目次

2025年4月配信のメールマガジン

今月のメールマガジンをご覧ください。みなさまの日々の業務やビジネスに役立つヒントになれば幸いです。

【トレンド探求】

新入社員のリアリティショックとは?理解と対策で組織適応を促進する

リアリティショックは「職務に対する高い期待」と「職務で失望する経験」の衝突によって生じる現象、いわゆる入社後の悪いギャップです。主に「同僚・同期」「仕事」「評価」「組織」の四つの要因から発生し、特に組織と評価に起因するショックは離職リスクが高いとされています。

1.リアリティショックの種類

リアリティショックには主に3つのタイプがあります。

- ・楽観的期待と厳しい現実のギャップ

華やかな仕事を期待していたのに、実際は地味でハードな業務だった場合など - ・肩透かし型

成長したいと期待していたのに、実際は自己成長を促す環境ではなかった場合 - ・専門職型

看護師や教師など、事前に厳しさを想像していても、実際はさらに厳しい現実に直面するケース

2.リアリティショックの影響と離職要因

リアリティショックはモチベーション低下、不安やストレス増大、バーンアウトなどの心理的影響と、パフォーマンス低下、対人関係悪化、離職率上昇などの行動的影響をもたらします。

特に以下の特徴を持つショックは離職につながりやすいです。

- ・個人では乗り越えられないもの(職場全体の関係性の悪さなど)

- ・正当化できないもの(説明と異なる労働条件など)

- ・成長に結びつかないもの(キャリアにマイナスと感じる状況)

3.リアリティショックへの対策

リアリティショックを軽減するには、段階的な対策が有効です。

内定前は正確な情報提供とインターンシップで実態を伝え、内定後は内定者インターンや先輩社員の体験談共有で理解を深めます。

入社後は相談窓口の設置、メンター制度の導入、充実した教育体制、定期面談による再動機づけで新入社員をサポート。

これら一連の対策で早期離職を防ぎ、円滑な職場適応を促進することが重要です。

4.リアリティショックのポジティブな側面

マイナスイメージが強いリアリティショックですが、適切に対応すれば自己成長の機会となります。

例えば、仕事へのフィードバックが論理的で明確であれば、成長につながるポジティブなショックとなります。

重要なのは、会社側が新入社員の直面するショックを把握し、適切にデザインすることです。

5.先輩社員・新入社員に求められる姿勢

先輩社員は指導だけでなく精神的サポート役として積極的にコミュニケーションを図り、困難を乗り越える姿勢を示すことが重要です。

一方、新入社員は疑問点を放置せず質問する姿勢を持ち、小さなことでも主体的に行動して達成感を積み重ねることが求められます。

6.まとめ

リアリティショックは避けられない現象ですが、適切な対応によって乗り越えることができます。

企業側は正確な情報提供と継続的なサポート体制を整え、新入社員は積極的な行動で適応を進めることが重要です。

ショックを成長の機会と捉え、組織と個人の双方が協力することで、

より良い組織適応が実現できるでしょう。

参考:日本の人事部「職場のモヤモヤ解決図鑑」

【今月の実績紹介】

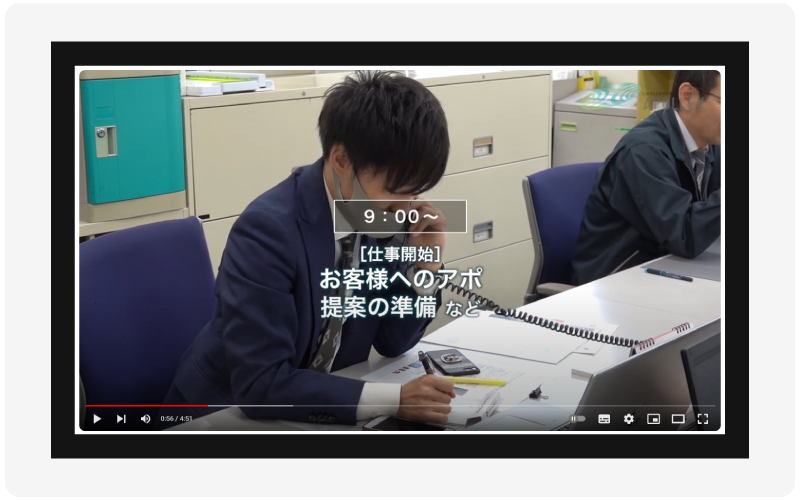

採用動画制作

リアリティショックを軽減するためには、入社前の求職者に向けた情報提供は必須です。

近年の若い求職者にとってSNSやYoutubeを活用した情報収集は一般的であり、弊社もそのようなニーズに対して動画制作をご提案する事も多

くございます。

クライアントの課題やニーズに対して、印刷物以外でもソリューション提供が可能です。

弊社の制作事例をぜひご覧ください。

●「株式会社谷塗装工業様リクルート動画制作」の実績掲載はこちら

●「おのみちバス株式会社様リクルート動画制作」の実績掲載はこちら

●「ファーストクリエート様リクルート動画制作」の実績掲載はこちら

【「日々是好日」AOBA社員のオフタイム通信】

脅威のα世代

企画営業部の三島です。3歳になった息子がだいぶ流暢に喋れるようになったので、

試しに私のiPhoneでSiriを使わせてみたところ、余裕で起動に成功してしまいました…。

今では勝手にiPhoneを持ち出し、「アンパンマンのうたをながしてください!」と一言、余裕でアンパンマンの曲を聴けるようになってしまいました、ああ恐ろしや。

調べてみると、Z世代は1997年~2010年生まれの事を差し、2022年生まれのわが息子はα世代というものに位置付けられるとの事。

更には2024年以降に生まれたらβ世代と名付けられるようです。

授業でのタブレット活用やリモート環境が当たり前のように存在する彼ら、将来確実に「お父さんこれ教えてよ」とデバイスやシステムについて聞かれる日が来るだろうなと予見されます。

仕事のためには勿論の事、子供たちのためにも勉強を続けなければと思う今日この頃です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後もお客様に少しでも喜んでいただける情報を配信してまいりますので、

よろしくお願いいたしいたします。